|

来源:乡人老吴

说起计划经济时代的农村商店,大家想起最多的是原来分布在公社(乡)所在地的“分部”和“代销点”。它供应着农民所需的如肥皂、火柴、煤油之类的生活日用工业品,属于那个时代的“官商”。 人口稍多一点的”大队部”所在地往往有大一点的“半官商”,叫“南货店”,商品也更杂一些,除了凭票供应的日用工业品还卖一些过年过节走亲访友用到的龙眼干、荔枝干、香菇、木耳、红枣一类的干品。

当时没有塑料袋,大部分的东西用麻绳或咸草扎起,送礼用的珍贵干品要用“纸蓬”包装,叫“封包头”,相当于现在的“礼盒装”。 封出来的包棱角分明、形状丰满,尖端贴一小块红纸用细麻绳扎起。 那个时候逢年过节乡村碰到穿着新衣服走亲戚的人,手里除了老母鸡肯定还会有一对这样的“包头”。 南货店的“店老板”往往是乡村里最饱学的读过几年书的“识字分子”,“见多识广”头脑灵活,算盘打的飞快又心算迅如闪电,偶尔也会帮乡亲念个来信写个回信什么得“文字工作”。 那时的南货店是没有雇工的,店老板都是从小做起,手法熟练散装货物重量一抓一个准。

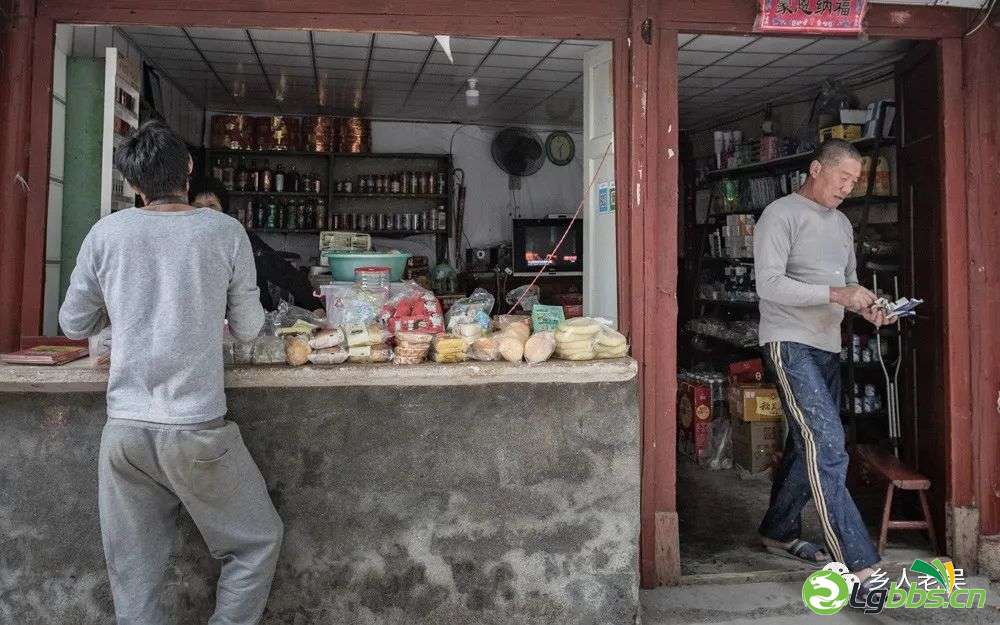

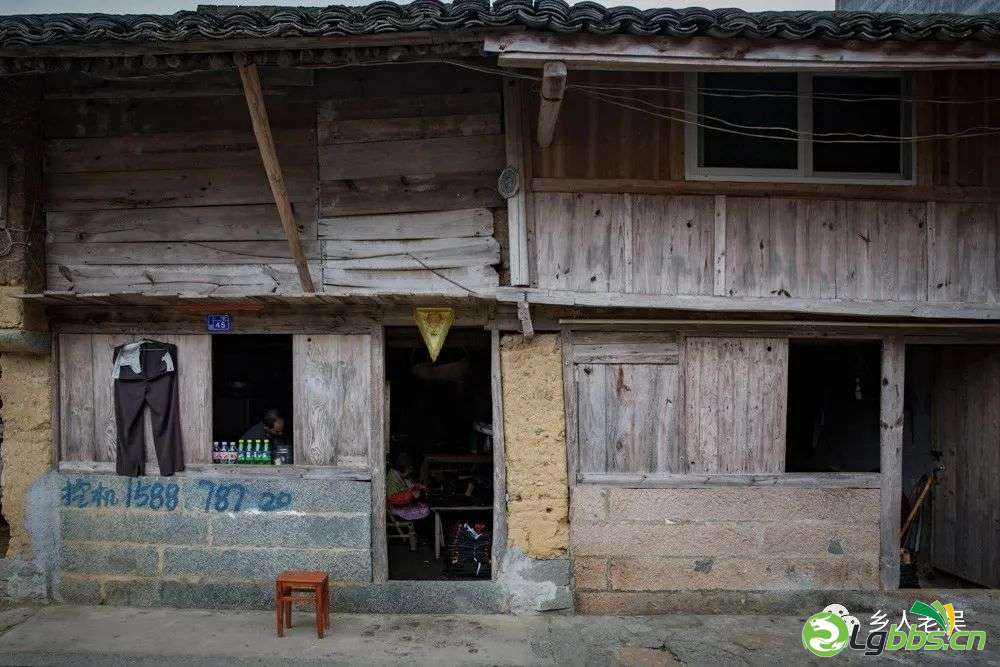

然而最贴近百姓生活的“购物商场”是乡村小店,也称“店仔”,几乎每个自然村都会见到一两家不起眼的小店。 小店绝没有现在小超市干净亮堂,整个儿黑古隆冬,脏兮兮,长期踩踏的泥地高低不平乌黑发亮。 门口柜台后面往往是个“高大”的木制货架,那货架与柜台一样,也是破损不堪。柜架的角落里挂着陈旧的蛛网,屋子里零乱地放着待售的货物,墙壁上挂着、墙角堆着,但柜台上总会整整齐齐放着几个玻璃瓶。 几个“番薯丝烧”酒坛子、醋缸子、腐乳瓮散发着浓浓的与普通人家不同味道……物质匮乏的年代,小店里的货总是那几样。

经常能见到站在柜台外边,踮着脚看瓶里的“草索”、“莲花豆”、“炒花生”、“红糖米糕”流着口水的小屁孩。记得上小学时,学校对门就有家这样的小店,囊中羞涩的我,透过围墙破洞深情凝望着一分钱一粒的姜糖、腌萝卜……,那酸爽那甜辣……,码这段字的时候也情不自禁咽一下下口水呵呵。 小店商品是绝对没有所谓“保质期”的说法,直接用手拿食品哪怕熟食也一样手抓,这要在现在,说不定顾客就要投诉:不讲卫生,但那时也没谁觉得这有什么不正常。 东西有没“坏掉”全凭肉眼观察鼻子闻嗅,除非“走油”发霉了才会处理掉,怎么处理的俺没见过呵呵。 当货物递到顾客手里时,总需要吹一吹或者掸一掸积在上面的灰尘,时间久了也成了交货的标准动作,就象电影电视里店小二迎着客人先用布巾擦一下桌子一样自然。

记得小店都有用旧报纸包着的切成一小块的水烟,据说“甘”字“肃”字牌烟丝最好。 小时候被开玩笑的大人骗吸过一次,那呛人滋味令俺至今难忘,成人后坚决只吸纸烟不抽水烟。 过年的时候是小屁孩们最快乐的时光,除了有新衣服穿,最最最重要的是:压岁钱!手攒“巨款”一路狂奔小店买炮仗, “双头响”那是不敢放地,买上一小串“百子连”拆开,用香火点燃想往哪儿扔就往哪儿扔。最经典的非小伙伴的“牛屎炮”莫属了,炸开的牛屎漫天溅射,不小心落到穿新衣服的路人身上,结果被一路“追杀”四散奔逃。

小店柜台里边坐着顾店的大多是不太老的老头或老太太,来买东西的也都是本村本族群的人。店主也没有固定称呼,那个时候没有“老板”这样的称呼,大多叫“三哥“、”二伯”、“七公”、“五婶”、“嗯财姆妈”等等家族辈分称呼。 信息闭塞的年代,除了听听有线广播“声音”,之所以是听“声音”是因为那时大多数人听不懂普通话,至少俺老吴村里的人都听不懂呵呵。所以乡村小店除了卖东西,也就成了村里的“信息交流中心”。 傍晚收了工吃了饭,如果没有其它事,村里的男人们就会不约而同到小店贴桃讲散,就着一盏煤油灯,打二两“番薯丝烧”就几粒桃豆、半条猪尾溜,听听小店老板今天到镇上进货时道听途说来的新闻趣事,吹吹“小道消息”,聊聊“家国大事”。 在繁星满空之下的乡间石板上,哼着“蓬古调”溜溜达达的,一定是从小店出来的人。

故事到最后总要说“后来”。 后来,也就是现在,随着交通条件的改善和小城镇经济的逐步发达,加上“电瓶车”的普及,人们更愿意到货物种类更齐全的镇上购物。 于是乎包含温暖乡情的乡村小店多数关门歇业,随着时代脚步在人们的视野中渐行渐远。

如今少数几家还开着门的小店,店门口老树下的板凳上,三三两两坐着的当年的“老孩子”们一年比一年少,墙角的酒坛也没了酒香,年老的“老板”依在门口看了一眼拎着相机的“乡人老吴”走过,继续打着没完没了的瞌睡……

|